Buy & Sell 楽器販売 / 買取

楽器販売/ピアノ買取の

ご案内

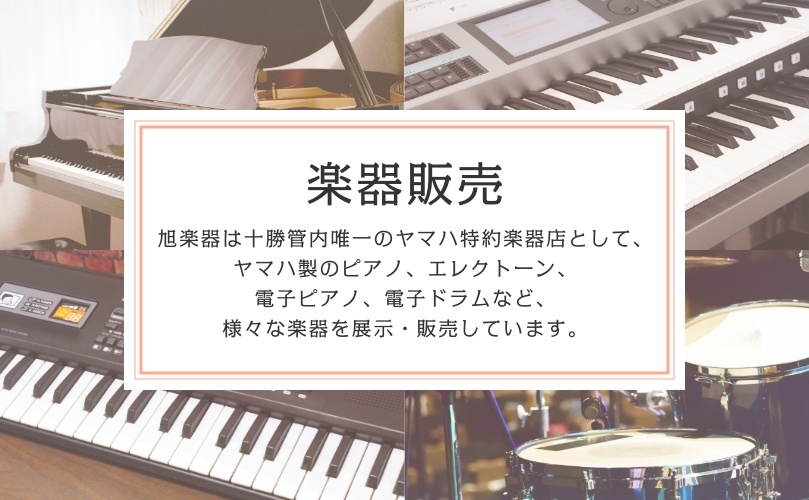

旭楽器はヤマハと特約店契約を結んでおり、ヤマハの高品質な楽器を安心してお求めいただけます。当社にはヤマハの認定資格を取得した技術者が在籍。安心・充実のアフターサービスを行っております。

また、ヤマハ・カワイのピアノ買い取りも行っています。年式の古いピアノでもお問合せください。無料で買取金額を査定いたします。

Tuning & Diagnosis ピアノ調律・診断

ピアノ調律・診断のご案内

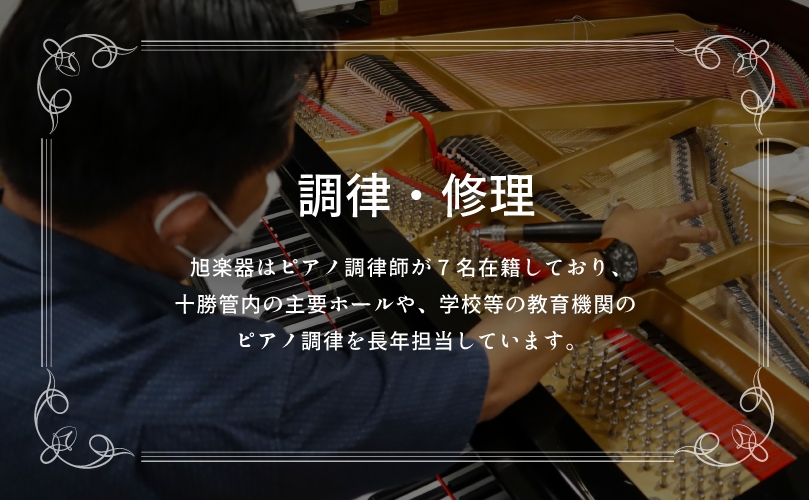

ピアノ調律とは、ピアノの健康診断です。調律をすることにより、ピアノの内部の状態を把握できます。少なくとも年に一度のピアノの健康診断を行っていただきたいと思います。

ピアノを見せていただき、内部の状態、修理の必要性の有無、調律料金の見積りをいたします。診断のみでもお伺いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

Blog ブログ

-

[第35回]補助台、補助ペダルが必要なワケ

いつもご覧いただきありがとうございます✨旭楽器ショップ担当の北村です😎最近は帯広も日中は暖かく春らしくなってきました🌸夏ももうすぐですね! さて今回は補助台、補助ペダルはなぜ必要なのかとそれぞれの種類についてお話ししたいと思います! 補助台、補助ペダルはなぜ必要なのか… 不安定な姿勢でピアノを弾いたり足が宙に浮いたりすると重心が不安定となり演奏にも支障が出てしまうため、正しい姿勢でピアノを演奏できる環境を整えるには補助台や補助ペダルが必要になるんです☝️ それぞれの種類について一部ご紹介☝️ 〇ピアノ補助台 ※ピアノの鍵盤の高さにピアノ用椅子の高さを調節すると身長が足りないお子さんは足が宙に浮いてしまう場合があるので、足元に台を置く必要があります。 ピアノ補助台 AX-51 13,750円(税込) ◆サイズ:約42×30×約12~22㎝ ◆重量:約4.7㎏ ◆無段階ネジ式高低(片ハンドル) ピアノ補助台 AX-RH 13,750円(税込) ◆サイズ:約42×30×約13~23.5㎝ ◆重量:約5㎏ ◆6段階ワンタッチ(ラック)式高低 〇ピアノ補助ペダル ピアノ補助ペダル M-60 70,400円(税込) ◆サイズ:約33.5×37×17~26㎝ ◆重量:約7.0㎏ ◆アップライトピアノ・グランドピアノ兼用 ◆無段階ネジ式高低(片ハンドル) ◆3条ネジ採用(1回転で進む距離が従来の3倍になるネジ) ヤマハピアノ補助ペダルPPA 46,200(税込) ◆サイズ:約43.5×34×12.5~22.5㎝ ◆重量:約6.5㎏ ◆アップライトピアノ・グランドピアノ兼用 ◆無段階ネジ式(両ハンドル) 他にもアシストシリーズというものもあります✨ アシストペダル 23-ASP 18,700円(税込) ◆品質:鉄・プラスチック ◆高さ調節7段階 ◆重量:約280g アシストスツール ブラック 23-ASS 16,500円(税込) ◆品質:木製 ◆高さ調節8段階 ◆寸法:約44.5×22×5 ◆重量:約2.5kg アシストスツール ウォルナット 23-ASS 19,800円(税込) ◆品質:木製 ◆高さ調節8段階 ◆寸法:約44.5×22×5 ◆重量:約2.5kg 中古のピアノ補助ペダルも入荷しております🌟 ご不明点などがありましたらお気軽にお問合せください🌟 最後までご覧いただきありがとうございました! 旭楽器ショップ担当 北村

2024.04.09

-

【第34回】ハイブリッドピアノについて

ご覧いただきありがとうございます。 旭楽器で調律を担当している吉田です🌟 今回のブログはアコースティックピアノに電子機能が付いた、ハイブリッドピアノについてご紹介させていただきたいと思います。 注意⚠ ヤマハのハイブリッドは改良され続けているため、ご覧いただいた時点で古い情報となっている場合がございます。また、すでにお持ちの方はご紹介する機能が備わっていない場合がございます。ご了承ください。 ※アコースティックピアノは電子機器がついていない、アップライトピアノ・グランドピアノのことです。 ヤマハには4種類 ☆Silent piano (サイレントピアノ) ☆Disklavier (ディスクラビア) ☆Trans acoustic (トランスアコースティック) ・AVANT GRAND (アバングランド)があります。 ちなみに☆はヘッドフォンを使って練習もできますし、生のピアノだけでも弾くことができるので、普通のピアノと同じように調律が必要です。 最初にご紹介するSilent piano(サイレントピアノ)はアコースティックピアノに消音機能が付いたピアノです🎵 特徴をご紹介します! ・ヘッドフォンを付けて消音で演奏を楽しむことができます。 ・USBを使って自分の演奏を録音することができます。 ・打楽器などのリズムが内蔵されていて、伴奏を付けながら演奏することができます。 ・「スマートピアニスト」というアプリに繋げれば、画面上で簡単に操作することができます。 ・約25個の音色を楽しむことができます。 詳しく知りたい方はヤマハホームページをご覧ください📚 URL ヤマハ | SILENT Piano™ (サイレントピアノ) (yamaha.com) 次はTrans acoustic (トランスアコースティック)です。このピアノは音量調節機能と響板加振(トランスデューサー)がついたピアノです🎵 ピアノの響板に加振機がついていて、ピアノ全体が共鳴します。ピアノ全体がスピーカーの役割をするため、別途スピーカ―を購入する必要がありません。📢 さらに、ヘッドフォンを付けない状態で音量調節をすることができます。ただし、聴こえる音は生のピアノではなく、電子音です。ヘッドフォンを使った消音機能もご利用いただけます。特徴をご紹介します! ・サイレントピアノと同じ機能が付いています。 ・Bluetooth オーディオ接続でYouTubeなどのアプリで音源を流しながら、一緒に演奏することができます。スマホやタブレットに入っている曲を流し、スピーカーとしても使うことができます。 ・音色はCFXとベーゼンドルファー(インペリアル)が内蔵されています。 ちなみにインペリアルとは鍵盤が低音側に9本増えているピアノで全部で97本鍵盤があります。低音側に弦が増えたことで、より豊かな響きを出すことができます🌳 ・ペダルが踏み込まれたタイミングや強さによって変化する倍音を精密に再現する技術が搭載されています。 詳しく知りたい方はヤマハホームページをご覧ください📚 URL ヤマハ | TransAcoustic™ Piano (トランスアコースティックピアノ) (yamaha.com) 次にご紹介するDisklavier (ディスクラビア)はアコースティックピアノに自動演奏機能が付いたピアノです🎵 ホテルなどでよく見かける、弾いている人がいないのに勝手に鍵盤が動いて演奏しているピアノです。🏨 ちなみにDisklavierにはENSPIRE PRO(プロモデル)とENSPIRE ST(スタンダード)がありますが、違いはSTよりPROの方がより高精度な自動演奏を可能にする機能や弱いタッチでの連鎖機能に優れています。ですから、PROは連打機能がより多くできるグランドピアノだけに搭載することができます。 特徴をいくつかご紹介します! ・約500曲ほどの自動演奏を楽しむとができます。さらにヤマハミュージックショップ(オンライン)で曲を購入し自分の好きな曲も聴くことができます。 ・「ENSPIRE Controller」というアプリを使って画面上から操作することができます。 ・別売りのスピーカーをつなぐことで、ヘッドフォンなしで演奏を聴いたり、演奏することができます。 余談ではありますが、自動演奏ピアノにはスマートキーという機能が付いている機種もあります。これは全ての機種に備えているものではないのでご了承ください。この機能は次に弾く鍵盤が少し動き、ガイドしてくれるものです。電子ピアノで言うと、鍵盤が赤くなって次に弾く鍵盤を教えてくれる機能です。また曲を弾いていくと華やかな伴奏を付けてくれる機能もあります。私が研修を受けてこの機能を知った時は「こんな機能があるのか」と驚きました😲 自動演奏ピアノはまだまだご紹介できていない機能もあるので、詳しく知りたい方はヤマハホームページをご覧ください📚 URL ヤマハ | Disklavier™(ディスクラビア) (yamaha.com) 最後はAVANT GRAND(アバングランド)です。このピアノはハンマー以外はアコースティックピアノと同じようなアクションが使われているため、アコースティックピアノと同じようなタッチ感になっています🎵 特徴をご紹介します! ・ヘッドフォンを使用して演奏することができます。 ・音色はCFXとベーゼンドルファー(インペリアル)が内蔵されています。 ・ピアノ音源を左側、右側、中央、奥側で収録することで、より自然な音の聴きながら演奏することができます。 ・鍵盤に触れた時、ペダルを踏む時の微細な振動を表現する技術が搭載されています。 ・USBを使って演奏を録音することができます。 AVANT GRANDは音自体は電子音しか聴こえないので、調律の必要はありません。ただし、アクションはアコースティックピアノと同じような部品なので、調整が必要な場合があります。 詳しく知りたい方はヤマハホームページをご覧ください📚 URL ヤマハ | AvantGrand(アバングランド) (yamaha.com) いかがでしたか?長くなってしまいましたが、ハイブリッドピアノの魅力を少しでもお伝えできたでしょうか?私がご紹介できなかった機能もまだあるので、興味をもった方はぜひ調べてみてください! 旭楽器 調律担当・吉田😊

2024.02.14

-

[第33回]「音楽」の語源を知っていますか?

いつもご覧いただきありがとうございます!教室担当の田中です。 突然ですが、春のヤマハCM、みなさまご覧になりましたでしょうか? https://www.youtube.com/watch?v=AwDRx9eCPlM わたしはこのCMを見て、胸が熱くなりました…! 「音楽」って、音を楽しむって意味ではなかったのですね。 音楽の素晴らしさ、尊さが伝わる名CM。よっ、ヤマハ音楽振興会!と思いました。(怒られそう…) こちらの別パターンも、秀逸なCMだと思いました! https://www.youtube.com/watch?v=7h1UTOnlK-g ヤマハ音楽教室はこの春、YAMAHA MUSIC SCHOOLとして生まれ変わります。 その第一歩として、3歳児対象コースとしてこれまで展開してきた「おんがくなかよしコース」が「ぷらいまりー」に、 小学生からの入会コースである「ジュニアスクール」が「プレジュニア」に、この春からそれぞれ変わります。 多くのお子さまにとって、これまで以上に音楽の楽しさや魅力が伝わり、音楽力向上に繋がるカリキュラムが組まれています。 詳しくはヤマハ公式HPにて↓ https://www.yamaha-ongaku.com/music-school/ コロナ禍以降、人々の生活のさまざまな場面にオンライン要素・デジタル要素が急速に浸透したように、ヤマハも時代性を鋭く取り入れて、今だからこそできるレッスン・サービスを提供していきます。 とはいえ、ヤマハ音楽教室や旭楽器がこれまで大事にしてきたリアルレッスンは今後も変わらず大事にして、画面上では決して手に入らない、リアルでしか経験できない感動や達成感を今のお子さまに感じてほしいなと切に願っております! お子さまの習い事をどうしようかお悩みの親御様、どうぞお気軽にヤマハの無料体験レッスンにご参加ください♪ 入会する・しないはさておき(笑)、教室スタッフの田中としましては、この春、ヤマハの上質なレッスンをぜひ親子でお楽しみいただければと思います! 最後までお読みいただきありがとうございました。 田中

2024.02.05

-

[第32回]2月から新品アップライトピアノが値上がりします!!

いつもご覧いただきありがとうございます!旭楽器ショップ担当の大川です🌟 お正月気分からなかなか抜け出せず更新がだいぶ空いてしまいました…💦 ご挨拶が大変遅くなりましたが、みなさん本年もよろしくお願いいたします!! さて、今回は2月から新品アップライトピアノが値上がりするのでお知らせです📣 (なんでも値上がり値上がりで…本当に悲しくなってきますよね😥) 早速ですが、新品アップライトピアノの価格改定の詳細はこちらから☝ご覧ください🎵 こちらに記載はありませんが、ヤマハの新品アップライトピアノのなかでも比較的リーズナブルな価格のbシリーズも 値上がりしてしまうので新品ピアノの購入を考えている方はご確認ください!! ※今回の価格改定はアップライトピアノが対象でグランドピアノは対象外です🎹 なにかご不明点などありましたらお気軽にお問合せください😊 また、旭楽器には中古ピアノも数多く展示しているのでピアノの購入を考えているかたはぜひご来店お待ちしております🎵 Googleフォームでもお問合せなど受け付けていますのでご来店が難しいかたや、ちょっと気になることがある…など なんでもかまいませんのでショップお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせくださいね🌟 以上、アップライトピアノ価格改定のお知らせでした!! 明日から2月ですね❄冬はまだまだ寒いのでみなさん体調管理にはきをつけて元気に過ごしましょう♪ では、今回はここまでです!最後までご覧いただきありがとうございました🌟 ショップ担当 大川

2024.01.28